В рамках специального проекта «Работа никогда не завершается» 4-й Уральской индустриальной биеннале доктор философии, специалист по медиа-арту, руководитель образовательного отдела Государственного центра современного искусства Антонио ДЖЕУЗА прочитал тюменцам лекции «Эволюция произведения: краткая история современного искусства» и «Введение в российское современное искусство».

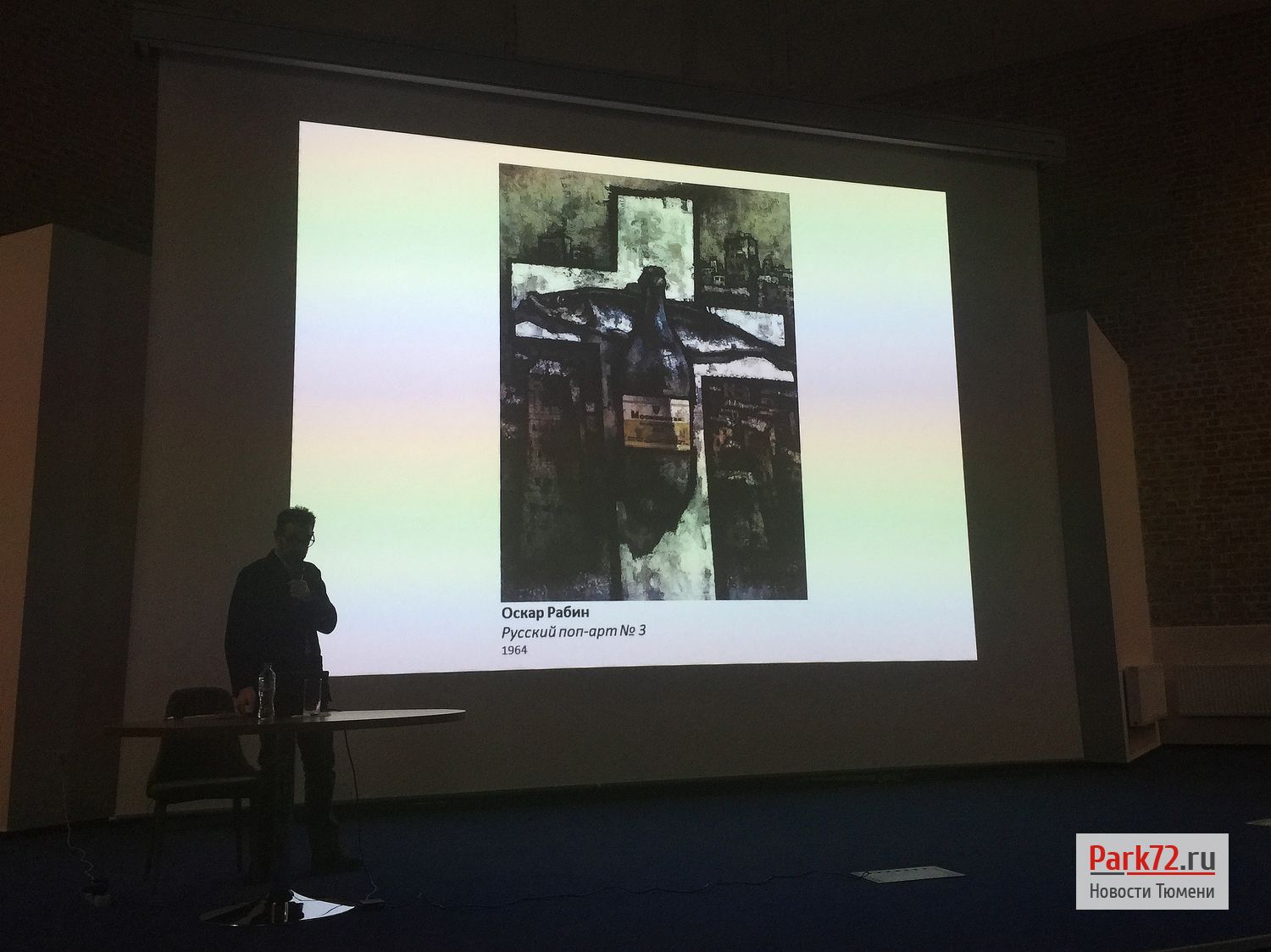

Стартовой точкой зарождения современного искусства спикер назвал вторую мировую войну, ставшую огромной травмой для всего человечества, которая не могла не отразиться в творчестве. Так мир получил «неофициальное искусство» в оппозиции к официальному, «другое искусство», «альтернативное», «нонконформистское», «подпольное», «андеграунд» и т.д.. «Есть официальные каноны соцреализма, например, Герасимов, – говорит Джеуза. – но я вам хочу показать то, что развивалось в подполье, без контакта с публикой».

Стартовой точкой зарождения современного искусства спикер назвал вторую мировую войну, ставшую огромной травмой для всего человечества, которая не могла не отразиться в творчестве. Так мир получил «неофициальное искусство» в оппозиции к официальному, «другое искусство», «альтернативное», «нонконформистское», «подпольное», «андеграунд» и т.д.. «Есть официальные каноны соцреализма, например, Герасимов, – говорит Джеуза. – но я вам хочу показать то, что развивалось в подполье, без контакта с публикой».

Искусствовед начал рассказ со Всемирного фестиваля молодежи в 1957 году, который стал открытием для молодых советских художников, впервые увидевших зарубежную абстракцию. «Сложно объяснить картины Юрия Злотникова, – привел он пример. – Но, если у вас есть мобильный, вы поймете. Картина называется «Сигнальная система» и базируется на кибернетике».

Какое-то время неофициальное искусство понемногу развивалось в качестве «баловства молодежи», пока Никита Хрущев не попал на выставку авангардистов, где породил немало мемов, доживших до наших дней. Цитата про внука и предположительно нетрадиционную ориентацию авторов знакома всем. Затем генсек, не подготовленный к правильному восприятию современного прекрасного, разразился тирадой: «Все это не нужно советскому народу. Все запретить! Прекратить это безобразие! И на радио, и на телевидении, и в печати всех поклонников этого выкорчевать!». И затем — в прямом смысле слова — выкорчевывали бульдозерами нелегальные выставки в полях и на пустырях, что привело к организации перформансов за городом.

За полтора часа лекции от эпохи гонений и подполья русская художественная идея дошла до концептуализма и заняла свою заслуженную нишу в мировом искусстве и каталогах «Сотбис».

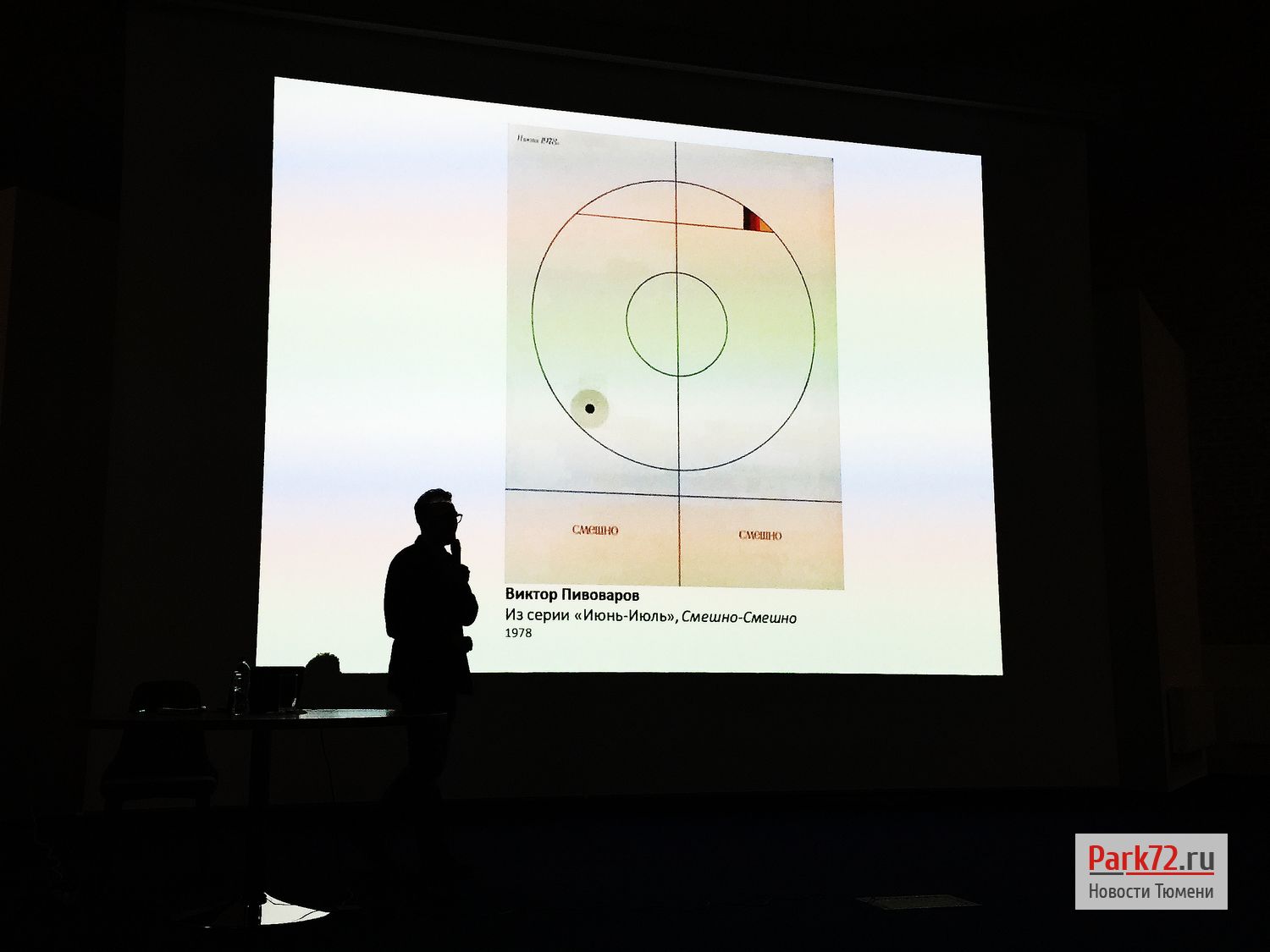

Многие слушатели ожидали чего-то поинтересней, чем пересказ хронологии развития искусства от второй половины XX века до настоящего времени. Хотя были и любопытные моменты — например, эмоциональное пояснение к циклу картин Виктора Пивоварова. А некоторые пришли на лекцию, чтобы понять, чем абстракционисты отличаются от детской мазни, и почему их работы нужно считать искусством, в отличие от последней.

– Есть такое направление в психологии как арт-терапия, – задала вопрос одна из слушательниц. – Это когда человек с помощью рисования выходит из болезненных состояний. Как отличить современное искусство от произведений арт-терапии?

– Вы хотите сказать, что все художники психопаты? – возмутился искусствовед. – Непонятно, – пояснила девушка. – Работа не несет смысловой нагрузки, не несет эмоции, мы ничего не можем с нее считать.

– Терапия — это когда человек болеет, – ответил Джеуза. А искусство — когда художник по-другому жить не может, это форма самовыражения.

– Так как же отличить искусство художника от не-искусства?.

– Очень хороший вопрос. Пока не прочитаешь подпись, то «фууууу», а прочитаешь – «Шагаааал!», – утрированно, но наглядно изобразил лектор переход от презрения к восторгу. – Поэтому любая выставка — это картина плюс экспликация. У выставки есть куратор, который обязан объяснить, что это за работы, что хотел сказать художник. Одного изображения на картине, не всегда достаточно. Текст — это очень-очень важно.

На вопрос из зала, сколько должно пройти времени, чтобы современное искусство признали классическим, Джеуза ответил, что, по факту, оно уже признано. «Просто канонизация другая», – пояснил спикер, добавив, что искусство не может остаться в стороне от развития и технологического прогресса. «Современное искусство не идет против традиций, – подчеркнул он. – Важно, что традиция не отменяется». По мнению Антонио Джеуза, современное искусство не делит публику на «свою» и «чужую», и доступно для восприятия любого пользователя мобильного телефона.

Антонио Джеуза, итальянец по рождению, получивший филологическое образование на родине и продолживший обучение в Лондоне, заявил, что остался жить в России, «потому что здесь хорошее искусство». «Я живу здесь уже 14 лет и занимаюсь современным искусством, – рассказал он. – Когда я жил в Лондоне, меня пригласили написать про историю российского видеоарта. Здесь живут очень сильные художники. Пока искусство хорошее, есть причины остаться».

Не всем понравилось, что «понаехавший» в Россию искусствовед-итальянец посмел судить о нашей, хоть и альтернативной и нонконформистской — но сохранившей загадочность русской душе.

– Зачем вы лезете в русское современное искусство, зачем вам это надо, – с вызовом спросил один из слушателей. – Почему вы считаете, что вы в этом разбираетесь?

– Потому что я иностранец, и могу судить о некоторых вещах со стороны. У меня большая профессиональная база, и эту лекцию я не готовил за два часа до начала, а 14 лет изучал искусство с художниками и стал частью этого круга. Есть другой взгляд, другие инструменты — но я имею право на свою точку зрения, потому что это право мне дали художники».

Напомним, Антонио Джеуза является адъюнкт-куратором Tate Gallery (London) и был экспозиционером выставок номинантов Премии Кандинского в 2013 и 2014 годах.

Оксана ИСАЕВА,

фото автора